みなさん蒸し器の「せいろ」はご存知ですか。

せいろ?鍋に入れるアルミの鍋みたいなやつ?

違います!

このような、まるでお店で出てくるような「木製の入れ物」のことです。

調理は5〜10分程度で簡単・片付けもさっと拭くだけ。

そんな簡単なのに、まるでお店のような美味しい蒸し野菜を食べることができる調理器具なんです。

「野菜不足が気になるけれど、忙しくて料理を作るのも手間」というような現代の生活スタイルにぴったりのアイテムなのです。

私のおすすめは、使い勝手が抜群で、比較的収納がしやすい「せいろ15センチサイズ」です。

それでは詳しくみていきましょう。

目次

せいろと蒸し器の違い

全ての総称で「蒸し器」と呼びますが、木製素材のものをせいろ(蒸籠)と呼ぶことが一般的です。

せいろ(蒸籠)

蒸気(水分)を調節するため、水滴が出やすいお赤飯や野菜蒸しを調理することに向いています。

その他、饅頭、点心、ご飯の温め直しもおすすめです。

金属製の蒸し器

中に水分がこもり、水蒸気が水滴になります。

その代わり熱伝導が早く、せいろより調理時間が早くなります。

せいろの特徴

- 風味や栄養を逃さず素材の美味しさが引き立つ

- 調理の手間がかからない

- 見た目がおしゃれ

風味や栄養を逃さず素材の美味しさが引き立つ

蒸す=ゆっくりと火を通す料理です。

そのため、茹でるよりも食材の旨味や栄養が逃げにくく、野菜本来の美味しさと甘味を味わえます。

調理の手間がかからない

素材を入れて火にかけて、5〜10分間蒸すだけの調理法です。

たったそれだけなので、とても簡単ですね。

見た目がおしゃれ

ご家庭でせいろをそのまま食卓に出しているご家庭は少ないのではないでしょうか。

中華の飲茶くらいでしか使わないと思っていませんか。

普段の食事でも、来客時にもせいろ料理を出すだけで食卓もお店のように華やぎます。

お皿洗いも1枚分省略できるしな〜♪

【せいろ(蒸籠)】メリット

- 失敗しない

- 冷蔵庫にあるものだけで豪華な一品になる

- 片付けはさっと拭くだけ

- そのまま食卓に出せる

- 油を使わないのでヘルシー

失敗しない

火入れが均等なので、ほとんど失敗しないのがせいろ料理の魅力です。

蒸している間はタイマーなどしておけば手が空くので、他の家事もはかどります。

ただし、たまに野菜の水分が溢れ出すことがあるので様子を見てくださいね。

冷蔵庫にあるものだけで豪華な1品になる

家にある野菜を「切る厚さに気をつけて入れるだけ」で立派な一品になります。

そこにさらに肉や魚を入れるとメイン料理の完成です。

とても簡単ですよね。

お肉や魚を蒸す場合におすすめ「せいろフキン」

肉や魚は脂が出るので、せいろを痛める原因にもなります。

何度も利用できるふきんもありますが、洗うのも手間なため私はこちらをおすすめします。

片付けはさっと拭くだけ

水洗いはせいろ本体が腐る原因になります。

野菜が中心の食材のため、脂も出ません。

タレも別皿に入れてつけて食べるようにすれば汚れません。

「拭くだけは衛生的には問題では?」と思いましたか?

せいろは使うたびに100度の蒸気で殺菌されているので衛生面も大丈夫です。

最初に作ったときは、片付けの楽さに感動したわ〜

そのまま食卓に出せる

お皿に盛らなくても見栄えがするので、お皿を汚すこともなくとても楽ですよね。

油を使わないのでヘルシー

蒸すだけなので炒めるのと違いヘルシーです。

野菜を食べていても調理の仕方で太ってしまうこともあるので、せいろ料理はダイエッターにも強い味方です。

【せいろ(蒸籠)】デメリット

- 調理時間がかかる

- せいろ本体が腐りやすい

- 収納場所を取る

- サイズが合う鍋を探すのが手間

調理時間がかかる

1〜3分でできるレンジに比べ、蒸気で包み込んでゆっくり火を通すため時間が5分〜10分程度はかかります。

しかし出来上がりの素材の味は格別。

また、冷め方もゆっくりで、時間が経ってもパサつきにくいです。

美味しいので待つことも苦ではなくなりますよ。

せいろ本体が腐りやすい

使用後に風通しの良い場所に置いておかないと腐ります。

私も最初は適当に扱い、洗わずに長時間放置したり、洗剤で洗っていたため少しカビが生えてきてしまいました。

めんどくさがらずに食後はすぐに拭いて乾かしてください。

日本に一時帰国して買いなおしたい〜

収納場所を取る

高さがあるためやはり多少は収納場所をとります。

小さく畳むなどの方法もないため、どうしても場所はある程度取ります。

私は大きな鍋の中にしまってるわ〜

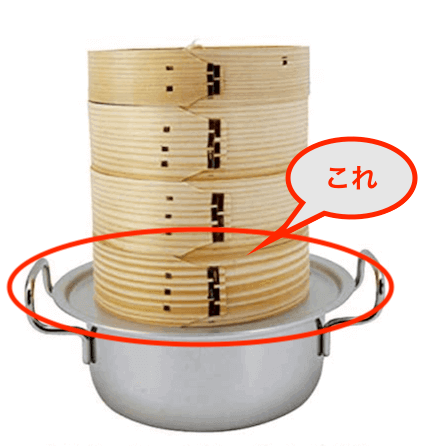

サイズが合う鍋を探すのが手間

サイズが合う鍋を買うことがなかなか難しいです。

小さすぎたら全体が蒸せません。

また、大きすぎると鍋の中の水にせいろ自体が浸かってしまい蒸すことができません。

セット販売もよく売られていてサイズもバッチリで使いやすいですが、高いのが悩みどころです。

そんな時に合わせて買いたい「蒸し板」

せいろに合うお鍋がない場合、せいろより大きめの蒸し板を購入しましょう。

鍋に被せてせいろを乗せることで、家にあるお鍋を使うことができます。

また、直接鍋にせいろを乗せると焦げる場合もありますが蒸し板を使うことで、防ぐことができます。

おうちにある鍋のサイズから蒸し板のサイズを決めてくださいね。

でも「蒸し板」と「せいろ」のセット商品を買うのと、そんなに値段変わらないかも〜💧

【目的別】せいろおすすめサイズ

- 1人〜2人分・家族バラバラにご飯を食べる → 12センチ〜18センチサイズ

- 4〜6人分・大家族分を一気に作りたい → 24センチ以上

- ごはんなども同時に調理したい → 2段重ね

下記サイズの目安です。

まずはどんな感じか参考にしてくださいね。

1人〜2人分・家族バラバラにご飯を食べる

12センチ〜18センチがおすすめ

我が家もまだ子供が小さいため、1人前の野菜は食べません。

そこで自分用に蒸した野菜を子供に取り分けて、一緒に食べています。

2人分を一気に作りたいのであれば、同じものを2段用意するのも手です。

4〜6人分・大家族分を一気に作りたい

24センチ以上がおすすめ

子供がよく食べる、たくさんを一気に作りたい方はこちらです。

かなり大きいです。

大きいのでたくさん入りますが、少ない材料で作りたい場合は使いにくいほど大きいです。

ごはんなど主食も同時に調理したい

同じサイズの2段せいろがおすすめ

ご飯や肉まんも同時に調理して「1食を作ってしまいたい方」にはこちら2段がおすすめです。

大きいサイズしかも2段だと収納場所も取るので、2段を購入する場合は、1人〜2人用を購入してはいかがでしょうか。

1人分だけを作ってそのまま食べたい方は、さらに小さい「12センチの2段セット」が使いやすいですよ。

せいろの素材は何がいいのか?

初心者さんはまずは1番安価な杉の素材を買いましょう。

杉<竹<ヒノキの順に高いです。

せいろの寿命も一般的に2年ほどと言われています。

まずはお手軽なものを購入してから、使用頻度が高くなるようならいいものを買い足しましょう。

調理ポイント付【せいろで簡単野菜蒸し】実際に作ってみた

- 野菜を切る

- せいろ全体を水でさっと濡らす

- 野菜をせいろに入れる

- 鍋にお水を入れお湯を沸かす

- せいろを鍋に重ねる

- 強めの中火で5分程度蒸す

- できあがり!

野菜を切る

今回は昨日の野菜炒めの残りを使います。

火の通りを均一にするポイント

- 火の通りやすいもの=分厚くor 大きく切る

- 火の通りにくいもの=薄くor 小さく切る

せいろ全体を水でさっと濡らす

本体とフタの両方をしっかり水で濡らしましょう。

水で濡らす理由

- 食材の匂いと水分の染み込みを防ぐため

- 鍋の熱による焦げ付き防止のため

野菜をせいろに入れる

調理ポイント

- 葉物野菜やもやしを使う場合は、最下段に敷く

- 豚や魚など脂の出る食材を使用する場合は、脂を吸うようにキャベツかクッキングペーパーを敷く

こちらを敷くのもおすすめです。

ちょっと隙間あるのは残り物の野菜やから玉ねぎ足りなかってん...まあ隙間あっても大丈夫やでw

鍋にお水を入れお湯を沸かす

お湯を沸かすポイント

- お水が蒸発するので、空焚き防止のためにもたっぷりの水を入れましょう

せいろを鍋に重ねる

慣れないうちは沸騰したお湯の鍋に重ねると熱くて危ないです。

鍋に重ねる時のポイント

沸騰したら、一度火を止めてせいろを鍋に重ねたあと、再び火をつけましょう。

強めの中火で5分程度蒸す

蒸す時間が多少オーバーしても問題ありませんが、水がせいろから溢れ出てくることがあります。

タイマーをかけても、吹きこぼれと焦げ付き防止のためにたまに様子をみてくださいね。

できあがり!

【せいろで簡単野菜蒸し】まとめ

特徴

- 風味や栄養を逃さず素材の美味しさが引き立つ

- 調理の手間がかからない

- 見た目がおしゃれ

メリット

- 失敗しない

- 冷蔵庫にあるものだけで豪華な一品になる

- 片付けはさっと拭くだけ

- そのまま食卓に出せる

- 油を使わないのでヘルシー

デメリット

- 調理時間がかかる

- せいろ本体が腐りやすい

- 収納場所を取る

- サイズが合う鍋を探すのが手間

【目的別】せいろおすすめサイズ

- 1人〜2人分・家族バラバラにご飯を食べる → 12センチ〜18センチサイズ

- 4〜6人分・大家族分を一気に作りたい → 24センチ以上

- ごはんなども同時に調理したい → 2段重ね

せいろと同時購入をおすすめ

- 蒸し板 → せいろに合う鍋が場合に便利

- せいろフキン → 肉・魚も一緒に蒸す場合に便利

みなさんも簡単調理で美味しく、食卓の見栄えもする「せいろ」を使ってみてくださいね!

にほんブログ村

にほんブログ村